自然普及事業

Natural Environment Conservation Activities

2006年度(平成18年度)自然環境保全活動助成事業報告

ヒグマの適切な保護管理のための生態調査および

生息地評価マップ作成

浦幌ヒグマ調査会

ヒグマは北海道を代表する大型哺乳類であり、国際的にみると稀少な動物です。過去には、北海道においても、絶滅が危惧される状況に追い込まれた時期がありました。現在は若干の回復傾向が見られるものの、依然として個体群の存続が危ぶまれる地域もあります。一方で、近年は農業被害や市街地での出没など人間との軋轢が増加しており、北海道東部の浦幌周辺地域もヒグマが問題となっている地域の一つです。しかし、同地域では現在のような安易な捕殺が続くと個体群が絶滅する可能性が指摘されており、複雑な問題を抱えています。そこで本事業は、浦幌周辺地域に生息するヒグマの保全を将来に見据え、ヒグマにとって重要な生息地の条件を明らかにし、生息地の保全や保護管理計画に利用できる生息地評価マップの作成を目的としました。

浦幌町・白糠町・釧路市(旧音別町)にまたがる道有林全域(約430km2)を対象に、長期間の現地調査を行い、季節別のヒグマの分布情報を得ました。また、植生調査やコンピューターを使用した生息環境の解析を行い、ヒグマの生息に適した環境がどのようなものであるかを探りました。

調査の様子

完成した生息地評価マップの傾向から、ヒグマの分布に影響を与える影響が大きい要因としては、@餌資源の分布、A人間の活動、であることが示されました。また、ヒグマにとって生息に適した自然環境が、調査地の中央部よりも周辺部に多く存在している可能性が示され、調査地周辺地域で人間との軋轢が頻発している背景の一つには、このような生息地の質のドーナツ化現象が起きていることが示唆されました。

今後、ヒグマと人間との軋轢を軽減するためには、精神的・物理的な緩衝帯を設けることによる境界線の明確化、電気牧柵などの非致死的な被害対策の普及、捕獲個体の学習放獣、調査地中央部の自然環境を改善する(ミズナラ等の餌資源を供給する樹木を増やす)などの総合的な対策が必要であると考えられます。

この調査により作成されたヒグマの生息地評価マップは、近い将来、北海道においてヒグマの保護管理計画が策定される場合に有効なツールとなることが期待されます。

ヒグマのフンと足跡

市民調査リーダー養成ならびに水生生物基礎調査

NPO法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ

本事業の取り組みは、

1.水や水環境についての基礎データ(水生生物を指標として)今後の自然環境の利用・アセスメ

ントに役立つデータの収集・蓄積を行うこと

2.これら調査を専門家だけにたよるのではなく、自ら行動に移し調査などを実践できるリーダー

(指導者)を育成し、日頃から情報収集を行っていくための体制づくりを行うこと

を目的に水生昆虫調査を行いました。

主なスケジュール

|

2006年6月16~17日 7月2日 7月22日 8月17~18日 9月3日 9月16~17日 11月23日 1月~ 2月25日 3月18日 3月18日 |

水生生物調査チーム発足、調査委員会実施、調査活動(1・2) 調査活動(3) 調査活動(4) 市民普及啓発「ふるさとの川を知ろう」 調査活動(5) 活動の成果・途中経過報告(0.5日間)、勉強会(1.5日間)、調査活動(6・7) 調査活動(8) 得られたデータを成果物として残す(冊子作成) 調査活動(9) 調査活動(10) 調査報告会の実施(0.5日間) |

●水生生物調査チームの発足

●専門家を交える年3回の調査委員会の実施

・第1回 これまで収集したデータとこれからの調査計画、データベースフォームについて検討

・第2回 調査やデータ蓄積の進捗状況などの途中経過報告、再計画化。勉強会の実施

・第3回 報告会の実施

フィールドで実際に水生昆虫を採取

調査メンバーの募集をして集まった仲間たち

●調査活動―第1回委員会で検討された調査方法、フォーマットで情報収集。

・月1回程度の調査活動の実施・調査結果のまとめ

・調査チームの発足ならびに8月実施の参加者などを継続的な対象として、調査活動を実施

今回の活動実施により得られた成果。

●今回の調査活動を通じた成果

・新たな種数の採集(4種)、専門家による同定により新たにリストに加わった種数種)

●講師の指導により、調査に対する基本的な考え方が具体化した。

・定例採取(ポイントを決めて定期的に年間を通じて調査・データー蓄積をしていく)

・四季を通しての種数の数の変化を押さえておくことが重要。

●また、専門知識の付与により、以前の調査データに比べて質が向上した。

●本格的な調査チームの発足に至る(小学生~大人まで調査に参加する層も構築できた)

季節に関わらず調査を行います。

同定作業。図鑑には載らない実際的な同定のポイントを伝授。

(総括)

水生昆虫に関る資料などは情報量が少なく(研究途上の物、又、未知の物などが多い)、それに比較して膨大量の種数を同定・記録していくことに難しさも感じたが、活動を通じて上記の通り得られた成果は調査活動の重要な礎として、より一層の活動の動機づけとなった。特に専門家とのネットワーク構築も同時進行で行うことができたので、今後の相談窓口として活動の広がりを感じている。また、調査に関る人材の確保ならびに運営体制も調査チームの活動を通じて広がってきている。次年度には、活動フィールドである鉱山地区に生息する水生昆虫の種類などについての冊子作成をひとつの目標として、さらに活動を広げていく。

ゼニガタアザラシの生態調査とガイドブックの刊行・配布

ゼニガタアザラシ研究グループ

ゼニガタアザラシ

調査風景

北海道東部の襟裳岬から根室までの太平洋沿岸に生息するゼニガタアザラシは、現在環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧TB類に指定されています。

ゼニガタアザラシ個体数調査(センサス)は、1974年から哺乳類研究グループ海獣談話会、ゼニガタアザラシ研究グループによって行われてきました。平成18年は、赤ちゃんが生まれる繁殖期(6月8日~14日)、毛がわりのために、1年で最も多くのアザラシが観察される換毛期(8月5日~11日)、秋季(10月4日~6日)に、襟裳岬、厚岸、浜中、根室の全4地区にて、のべ74名で行うことができました。最大確認頭数は、換毛期の757頭でした。調査開始時に比べると、確認頭数は約3倍に増加し、北海道のゼニガタアザラシは、絶滅の危機は脱しつつあるといえるでしょう。しかしながら、乱獲前の推定生息数、1500~4800頭にはいまだ達していません。また、ゼニガタアザラシが出産・育児・換毛・休息を行う上陸場の数は、この30年間で増加しておらず、特定の上陸場への集中が懸念されます。さらには、この10年間の個体数増加率は鈍化しており、環境の影響が考えられました。

ゼニガタアザラシは、地元漁業者にとっては漁網内外の魚を食べる害獣です。よって、被害を受けている地元住民の経済状況と感情面に対する配慮を行わなければなりません。近年は、日本国内でもエコツーリズム(自然を利用した観光利用)が普及し、襟裳岬と厚岸湾ではゼニガタアザラシを利用したウオッチングツアーが既に行われ、他地域でも検討されています。エコツーリズムによって地元経済全体が発展すれば、アザラシによる被害を受けている漁業者にとっても、アザラシに対する経済的・精神的な許容限度を広げることにつながると考えられます。そのためには、エコツアーを企画する企業等が、対象動物の生態や環境に対する知識を持ち、生息環境の保全に配慮してツアーを実施することが重要です。また、地元住民にとっては、ゼニガタアザラシは「どこにでもいる動物」であり、それゆえに日常生活においてほとんど注目されてきませんでした。

そこで、これまでの研究成果をまとめ、ゼニガタアザラシの生態について記した一般向けガイドブック『ゼニガタアザラシ』を500部製作しました。現在、地元住民、漁業者、ゼニガタアザラシのツアー企画者に配布中であり、今後、北海道内の自然関連施設等での有償配布も行いながら、人々に広くゼニガタアザラシについて知っていただけるよう、啓蒙普及活動を続けていく予定です。

ガイドブック

噴火湾渡り鳥動向追跡調査

噴火湾渡り鳥研究会

この調査は環境変動に対する客観的な尺度である指標生物としてヒヨドリを選定して、その生息状況の現状と今後の変化を評価することを目的として実施した。

室蘭沿岸10箇所で、10月上旬~12月上旬の34日間、のべ101時間に渡ってヒヨドリの渡り状況を調査した。さらに、11月3日~5日の3日間について、室蘭沿岸7箇所と海上及び噴火湾対岸3地点で多角的な総合調査を実施した。これらの調査で観察したヒヨドリは194,567羽に達した。

海上へ飛び出したヒヨドリの群れ

ヒヨドリの渡りは、10月8日から始まり、日毎の出現数は10月14日頃から600羽程度に増加し、10月22日~11月4日には6,000~43,000羽に達した。

群れの大きさは300羽/群以下が主体であるが、10月18日から11月上旬には1,000~3,000羽の大きな群が56回出現した。

移動するルートは、室蘭から伊達方向に向かって陸路を渡り去る群れと、噴火湾の対岸へ海上を渡り去る群れがほぼ半々であった。室蘭のポイシレトから伊達方向に向かったものの一部は陸路から海路へ向きを変えて噴火湾の対岸に向かった。

噴火湾を横断して砂崎に着岸するヒヨドリ

海上に出たヒヨドリの群れは時速40Km/h程度の速度で海面すれすれに平坦な板状に広がった形状で飛びながら、時々お椀を伏せた様な半円状に盛り上がった隊形に変化する。この行動は、2005年にオオミズナギドリの群れと遭遇した際にも乱れることなく整然とした隊形を維持していた。しかし、2006年には多数のミツユビカモメがヒヨドリの群れに割り込んで攪乱され、群れの一部が分裂した。ミツユビカモメは対岸近くまでヒヨドリの群れを執拗に追いかけた。海鳥とヒヨドリが展開するドラマは非常に興味深い。

研究会で調査データを検討

これらの調査データは、大学生やレンジャーなどと熟練した専門家を交えて研究会を開催して解析・検討を行った。さらに、近郊の小学生にヒヨドリの群れ行動などをスライド上映して、野鳥の生き方とそれを支える環境の大切さを学習させることが出来た。

道東におけるコウモリ調査および普及活動

道東コウモリ研究会

コウモリは、道東には13種生息している。その内、12種が絶滅危惧種である。また、夜活動するために一般市民には疎い。しかし、我々もコウモリ調査は未定の部分が多く、調査をしながら市民に還元していかねばならない。そこで闇から闇へ葬られないために調査を進め、またドラキュラのイメージをなくし益獣であることを一般市民に普及活動をする目的で以下のことを実施した。

コウモリの生息調査は、釧路市音別地区および標茶町、厚岸町では、5月から10月まで33日間実施し、9種113個体を捕獲した。また、弟子屈町アトサヌプリ地区、別海町上春別地区、根室市温根沼国有林で75日間コウモリ調査を実施し、11種359個体を捕獲し放獣した。ならびに、8月後半ならびに10月と11月に22日間中標津防風林、根室市温根沼国有林でテレメトリー調査を実施した。さらに、冬眠調査を浜中幌戸川廃坑11月から3月まで4日間実施し、3種17個体を確認した。

コウモリ調査は、順調に目的を達成した。特に、弟子屈町アトサヌプリ地区では、10種152個体を捕獲し放獣した。マイナス30度にもなるこの地区でこれだけ生息していたのは新たな前進である。また、酪農地帯とカラマツの防風林が続く別海町上春別では、11種48個体が捕獲された。これは我々を含め研究者の間では少ないとされていたところで意外であり、捕獲時期や捕獲場所も含め今後の課題である。

コウモリ観察会および講座は、阿寒湖小学校、別海町教育委員会、根室市教育委員会、前田一歩園財団で実施し、コウモリ調査の講座・観察会では、効果・反響が全てで「あり」、「あった」と実感している。特に、子ども達にとっては絶大であった。

楽しそうに観察会に参加する子ども達

過去の例でも、反響は絶大である。これは管理運営におよぶが、目の前で見せることにより観察会が成功につながると考える。そのためには、環境省からの捕獲許可ならびに調査をして何処に何の種がいるかを把握しておかねばならなく、またそこは観察会の会場から近くなければならない。ただし、環境省からの許可証は「学術研究」であり、その過程で観察会を行うという形を取らねばならない。その全てで順調に行ったことには満足している。

柏木川桜並木プロジェクト

恵庭市立島松小学校PTA柏木川プロジェクト

恵庭市立島松小学校PTA柏木川プロジェクトでは、島松小学校のすぐ脇を流れる柏木川を「昔ながらの活動(自然体験)から、多くのことを学ぶ場」としての川の再現に向け、自然環境への理解を深めるべく、自然体験学習の受け皿づくりを目的として活動しています。今でもこの柏木川は、自然豊かな環境に恵まれ、いろいろな生き物たちの命を育んでいます。しかし、平成16年の台風18号による倒木以降、柏木川の柳が伐採され、昔の姿を少しずつ変えている中、地域みんなが柏木川の桜並木に集い、人と人との絆を深め、「憩いの場」、「交流の場」、「学習の場」となることを目的に事業を進めることにしました。

この「柏木川桜並木プロジェクト」の事業実施においては、河川管理者(北海道札幌土木現業所千歳出張所)への河川敷地の占用申請が大前提となりますが、なかなか占用許可がおりない実態の中、迅速に対応していただいたことは、植樹時期を左右する作業運営の一番のポイントとなるものであり、事業成功の鍵となるものでした。日頃の河川管理のあり方を「総合的な学習の支援」という形で築き上げているお互いの信頼関係が如実に現れた結果となりました。

バイオブロック工法による桜の植樹

桜の植樹においては、2つの工法を選定しました。1つは、バイオブロック工法です。バイオブロック工法とは、桜の苗木と培養土をポットとして一体化し、そのまま地面に置くという植栽法です。苗木が定着するころには風化分解して土に還るという特徴があります。この工法を利用して、柏木川沿いとなる島松小学校のグラウンドに3本1組にて、48本の寄せ植え植樹を行いました。

2つめは、苗木を直接植樹する工法としました。まず、繁茂している柳の伐採を行い、植えるのに適した場所の確保を行いました。続いて、直径50cm深さ50cmの植え穴を掘り、廃材を有効利用した支柱を立てました。苗木は、麻縄を使い杉皮とともに支柱に固定し、20本のエゾヤマザクラの苗木を10m間隔で植樹していきました。

地域の方々からは、「来年の開花が待ち遠しい」、「10年20年後の桜並木が楽しみだ」という声が多く、その期待感はとても大きなものとなっています。今後は、地域のシンボルとなり、地域の憩いの場、交流の場となることが期待されています。

桜の苗木の植樹作業 |

桜の苗木の植樹状況 |

風連湖流入河川環境保全活動普及事業

風連湖流入河川連絡協議会

豊かな自然や美しい景観に恵まれ、古くから流域住民の生活や文化を育んできた風蓮湖!!そしてそこへ注ぐ風蓮川・ヤウスベツ川…。しかしながら、近年の産業活動や生活様式の変化によってその姿は大きく変わり、水質の悪化やごみ問題など、川を取り巻く環境は風連湖への影響が懸念されている。

このような状況を改善するべく平成16年4月、農魚業者・流域住民・その他多くの方々の賛同を頂き、風蓮湖流入河川連絡協議会が設立された。風蓮湖の漁業者、両河川流域の酪農家または流域住民の環境保全への個々の取り組みを、互いに尊重しながら緩やかに手をつなぎ、上・中・下流の住民が共通の認識を持ち、風蓮湖には風蓮湖の砂利と呼ばれる「ヤマトシジミ」を、風蓮川・ヤウスベツ川には川底が黒く染まって見えるよう「カラス貝」を増やし、安心して美しい牛乳や魚を食べられ、人々が水と戯れるような楽しい川作りを目指している。

当協議会の主な取り組みとしては、植栽・川の清掃、啓蒙活動の一環として、カレンダーの作成や各種イベントへの参加、風蓮湖の船上視察などがあり、また、18年度の新しい取り組みとして、地域の子供たちとドングリを拾い集め、ナラ苗を育てる「どんぐりプロジェクト」を計画している。

一本の苗木が成木に育つまでには長い年月を要し、我々協議会も多くの賛同者の方々の協力を頂きながら、将来を担う子供たちと共に、無理をせず息の長い環境保全活動を目指している。

里山の森づくり自然体験事業

NPO法人 ウヨロ環境トラスト

全国各地で、植林後に間伐などの手入れがされず放置された人工林が増えています。白老町のウヨロ川中流部に位置するカラマツの里山人工林でも、植栽後30年以上も手入れがされず荒廃しているものがほとんどです。

この里山人工林の再生とウヨロ川周辺の自然環境の保全のため、ウヨロ環境トラストは2001年にカラマツ林を2.2ha取得し森の手入れを開始し、その後周辺の土地8.8haについても所有者と保全協定を結んで森づくり活動を行っていますが、雨天時の活動で休憩施設となる屋根のある大型東屋の整備が課題となっておりました。

| 今回の助成事業では、子ども達や一般の参加を得て自然体験も含めた3回の体験活動の実施と活動基盤となる施設として東屋の増築を行いました。なお、東屋の増築は前田一歩園財団の助成のほかに、林野庁の山村力(やまぢから)事業の助成も受けております。 |  東屋 |

|

第1回 6月 里山づくり自然体験(カラマツ林の下刈り、枝打ち、自然観察、ツリークライミング体験) 第2回 8月 里山と川の自然体験(カラマツ林の手入、川の自然観察・自然体験) 第3回 10月 里山の森づくりとサケそ上観察(カラマツ林の手入、サケ自然観察) 施設整備 11月~3月 東屋の増築(40坪) |

|

6月体験会 |

10月体験会 |

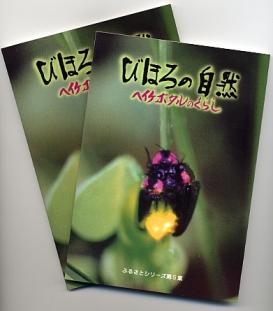

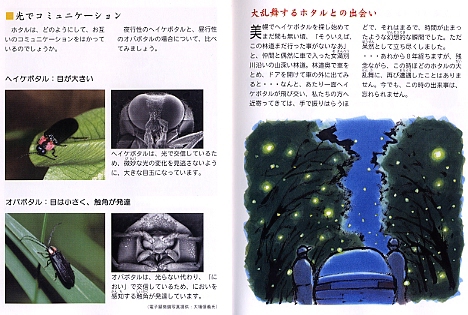

自然教育普及書「びほろの自然~ヘイケボタルのくらし」刊行

美幌町郷土史研究会

びほろの自然 ヘイケボタルのくらし

美幌町郷土史研究会では、平成9年度から、美幌博物館やふるさと美幌の自然と語る会らと連携しながら、美幌町内に生息するヘイケボタルの生態・分布調査を、毎年継続して進めています。

ヘイケボタルというと、誰もが知っている生きものなのですが、実は、特に北海道に生息するヘイケボタルはそうなのですが、その生態や分布について、いまだに詳しく明らかにされていないのが実状です。

そこで、当研究会では、“自分たちで調べた生の情報”を大事に、自分たちの調査で明らかにしてきたヘイケボタルの生態情報などをもとにして、多くの方に、ヘイケボタルの生活ぶり、自然と人間とのつき合い方、自然を調べる面白さなどについて、できるだけわかりやすく、最新の情報を含んだ形で、自然教育活動や学校教育活動に広く利用してもらえるように、自然教育普及書「びほろの自然 ヘイケボタルのくらし」を刊行することとなりました。

網走管内の小中学校・高等学校・図書館、道内の主な博物館やビジターセンターなどの教育・研究機関には無料配布しています。一部、美幌博物館、美幌駅内町観光協会、美幌ひかりや書店、北見福村書店、札幌エコネットワーク等で、有料販売させていただいています。

多くの方々に利用してもらえることを願っております。

写真や絵を用い、わかりやすく解説している |

びほろの自然 ヘイケボタルのくらし 仕様 B6版 オールカラー 内容 ヘイケボタルがすんでいる環境 ヘイケボタルの生活史 ヘイケボタルの生態 生態系のなかのヘイケボタル 科学の目を持つ大切さ 自然とつきあうために の6章構成 |

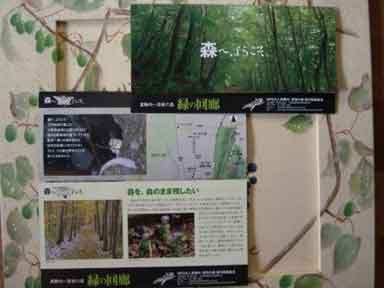

都市近郊林における「緑の回廊」保全活動

NPO法人 真駒内芸術の森緑の回廊基金

NPO法人真駒内芸術の森緑の回廊基金(以下緑の回廊基金)は、札幌近郊の特に真駒内から芸術の森にかけての森林を、「森を森のままに残す」というビジョンのもと、ナショナルトラストの手法で、多くの人々の寄付をもとに、森を市民が所有することによって保全しようと活動している団体です。しかしながら、都市近郊林には常に開発の可能性があります。

私たちの活動の一歩は、森の傍に住む人々に、その森に多くの生き物が住み、多くの植物が咲き誇り、都市に居ながらにして豊かな自然と共に生活できる喜びを知ってもらうことです。そのために、(財)前田一歩園財団の助成金を受けて、以下の事業を行いました。

梅沢氏講演会の様子

1.「第8回緑の回廊講演会」

毎年1回、自然環境に関する啓発活動の一環として、講演会を行っています。今年は、任意団体設立時に1回目の講演をいただいた植物写真家の梅沢俊氏を講師に迎え、緑の回廊基金の活動エリアでもある真駒内保健保安林やその周辺に自生する貴重な植物や、魅力有る花々をスライドで紹介していただき、私たちの生活の近くにある森の大切さを再認識しました。また、自然に対する認識の低さから外来植物が進出し、各々の地域の植生に重大な影響を与えている現状を学びました。

作成したリーフレット

2.「リーフレット作成」

私たちの周りにはこんな森があって、こんな動物たちがいて、こんな花が咲いて、こんな魅力的な場所があって、だから私たちはこの森を残したいのです。こんなメッセージを届けたいとリーフレットを作成しました。

「緑の回廊」の森にアクセスするための地下鉄駅やバス停、トイレ等の位置表示、何よりも森と川の様子などを盛り込みました。また、トラスト地の他に真駒内保健保安林や都市環境緑地を明記し、緑の回廊の現状がわかるように工夫しました。

ニホンザリガニ生息調査

3.「ニホンザリガニ生息調査」

本調査では、当基金の活動エリア内の主な水域において、絶滅危惧U類に指定されているニホンザリガニの生息調査を実施しました。その結果、支流の源流部や保健保安林の道路脇の湿地で数カ所、生息を確認することが出来ました。しかしいずれの生息地も狭隘で、少しの人為的影響で絶滅するおそれが有ります。

この調査結果をもとに、ニホンザリガニの保全に役立てていきたいと思います。